Je suis née à Bucarest, en 1982. Mais c’est en France que j’ai appris à vivre. Adoptée à l’âge de quatre

ans, j’ai grandi dans le sud du pays, auprès d’une mère douce et généreuse, qui m’a transmis mon

histoire sans détour. Elle m’a offert bien plus qu’un foyer : une chance, une direction, la possibilité de

m’épanouir. Je ne parlais pas roumain, je venais d’un ailleurs lointain, mais j’ai reçu en échange une

éducation attentive, sensible aux relations que l’on tisse, aux gestes qui comptent. Elle m’a appris à

voir autrement.

Ce regard s’est affiné au fil du temps. Mes études en histoire de l’art, enrichies d’ethnologie et de

sociologie, m’ont formée à lire les images, à écouter ce qu’un détail peut contenir. J’aimais le clair-

obscur de Caravage, la densité des terres chez Millet, la querelle du coloris autant que l’équilibre d’un

cadre. La photographie est venue ensuite, naturellement. Elle est devenue une manière d’approcher, de

comprendre, de raconter sans réduire.

C’est au sein d’un groupe de danse traditionnelle que le lien s’est esquissé. Un jour, un ensemble venu

du nord de la Roumanie est arrivé. Leurs chants, leurs étoffes, leurs gestes m’ont bouleversée sans que

je sache encore pourquoi. Le nom du Maramureș m’était inconnu, mais quelque chose résonnait.

En 2013, je suis partie. Pas pour retrouver des racines, mais pour découvrir un territoire. Vasile Bud,

professeur de biologie, m’a accompagnée. Il connaissait chaque famille, chaque village. Grâce à lui,

j’ai été invitée dans des pièces de vie, parfois jusque dans des pièces d’apparat, là où l’on reçoit

rarement. J’y suis entrée sans appareil visible. J’ai attendu que les choses s’ouvrent. Je ne voulais pas

être une visiteuse de l’intime. Je voulais comprendre, en observant.

C’est Vasile qui m’a parlé un jour de la Femme de la Forêt. Une figure locale, étrange, murmurée

plutôt que racontée. Cette légende a été ma porte d’entrée. Elle m’a rappelé Perrault, la Dame Blanche,

ces récits qui mêlent crainte et fascination. J’ai découvert que Jean Cuisenier, ancien directeur du

Musée des Arts et Traditions Populaires, avait recueilli ces histoires dans les années 1980. J’ai lu son

travail. J’ai espéré retrouver les traces de Maria Dunca, une conteuse qu’il avait rencontrée à Breb. Je

ne l’ai pas retrouvée, mais j’ai poursuivi. Avec un enregistreur, j’ai recueilli ce qu’il était encore

possible d’entendre.

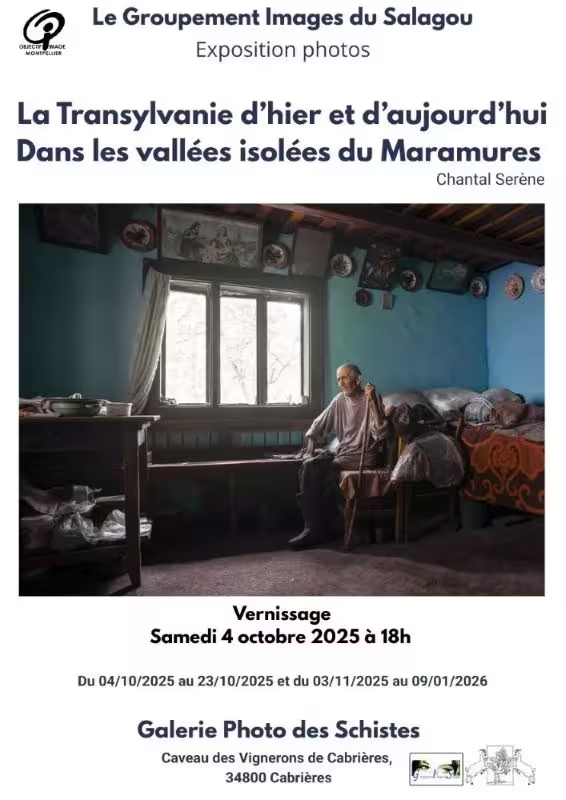

Je n’ai pas photographié la légende. J’ai photographié ceux qui l’habitent encore un peu : les visages,

les mains, les tissus, les objets vivants. Je ne cherchais pas un monde figé. Je cherchais ce qui tient. Ce

qui circule. Ce qui relie.

Ce travail est né d’une relation. Rien n’a été mis en scène. Chaque image découle d’un accord, d’un

moment partagé. Il ne s’agit pas de documenter une culture, ni de sauver ce qui disparaît. Il s’agit de

témoigner d’un espace habité, dans ses plis familiers comme dans ses mouvements. Il s’agit de rester à

l’écoute de ce qui est encore là.